- Janvier 2023

Diane ou le début du monde fini – Une installation de Dorothée Thébert & Filippo Filliger présentée dans le cadre du festival GOGOGO au théâtre du Grütli de Genève.

Un cinéaste filme l’intimité d’une autrice au travail. De façon ludique, elle écrit une pièce de théâtre sur la déesse Diane et son rôle perdu dans l’équilibre entre les êtres humains et la nature. Ensemble, ils vont tenter de comprendre si l’amour a encore un sens dans un monde fini.

- Octobre 2022

S’enraciner dans les ruines – L’étape du jardin, une présentation publique de Dorothée Thebert & Filippo Filliger de la recherche réalisée dans le cadre de la résidence qui s’est déroulée Utopiana, Genève

Face à un constat sombre sur notre époque, nous avons éprouvé le besoin de penser avec les mains en jardinant. Ainsi, nous avons vu dans le jardin urbain la possibilité d’expérimenter un rapport renouvelé au vivant, un lieu dans lequel se développe un rapport conscient entre soi et le monde, dans un mouvement qui alterne action et observation. La performance accueille le public dans un jardin urbain en berne, constitué de « fabriques » qui représentent chacune des éléments de réflexion abordés lors de notre recherche. À l’image de la cabane, inachevée et déjà en ruine, qui évoque une relation galvaudée à la nature que l’être humain moderne a développé en l’envisageant comme un lieu de ressources inépuisables. Dans notre jardin, nous invitons le public dans un espace de joyeuse résistance, en affirmant l’importance de soigner le lien que nous partageons.

La performance se déroule à l’extérieur, par tous les temps. Y participent également les artistes plasticiennes Ursina Ramondetto et Angeles Rodriguez ainsi que le comédien Claude Thébert. Le projet sera présenté dans sa forme théâtrale au Grütli en novembre 2023. La compagnie souschiffre a reçu le soutien des fonds de transformation du Canton de Genève et de la Ville de Genève pour l’étape du jardin.

- Avril / décembre 2022

Le mystérieux objet de l’amour

Atelier roman-photo animé par Dorothée Thébert et Filippo Filliger

Dans le cadre de l’ année Pop cultures des bibliothèques municipales de la ville de Genève.

Prenez une bande dessinée, remplacez les dessins par des photos. Ou prenez les plans d’un film, faites-en des images fixes avec les dialogues écrits dessus. Ou plutôt, prenez un roman « de gare » (romance doucereuse, thriller bon marché) et déclinez l’intrigue en une série de répliques illustrées. Bref, prenez le romanphoto, enfant étrange d’un triangle amoureux formé du roman de genre, du cinéma populaire et de la BD. Couple d’artistes naviguant entre ces mondes (photo, film, écriture), Dorothée Thébert et Filippo Filliger l’ont fait, et nous proposent de nous y mettre à notre tour en une série d’ateliers.

- Nic Ulmi : Y a-t-il des souvenirs de roman-photo dans vos histoires personnelles ?

Filippo : « Pour moi, le photo-roman (1) est un souvenir lié aux kiosques à journaux en Italie quand j’étais petit. Je consommais de la bande dessinée (Topolino, qui était l’équivalent du Journal de Mickey avec des scénaristes et dessinateurs italiens, plus tard Dylan Dog, Martin Mystère, Tex Willer), et à côté, il y avait le photo-roman, qui s’adressait aux adultes : photo-romans érotiques, thrillers, histoires d’amour à l’eau de rose… J’associais ces magazines à la BD, mais aussi à une version pauvre du cinéma, car ils racontaient des histoires avec les mêmes outils et suscitaient un star system assez semblable. »

Dorothée : « Je viens d’une famille plutôt lettrée, et dans mon souvenir mes parents ont toujours considéré le photo-roman comme une culture de bas étage. Ce n’était donc pas dans mon univers quotidien, mais j’ai le souvenir, à 12 ou 13 ans, d’être tombée sur un magazine de ce genre et de m’y être plongée, complètement absorbée, de la même manière dont j’ai pu l’être plus tard dans des romans de gare ou des polars, pas forcément hyper bien écrits, mais dotés d’une narration addictive. Je lisais ces histoires avec toujours cette arrière-pensée qui disait “ce n’est pas de la culture, ça n’a pas de valeur”… et le résultat était que j’étais encore plus absorbée, parce que du coup, ce n’était pas un devoir, mais une chose à côté. »

- Nic Ulmi : Le roman-photo semble avoir une connexion particulière avec la culture italienne…

Dorothée : « Quand on regarde la qualité du photo-roman vintage italien (dont il existe aujourd’hui des rééditions), on voit que c’est le produit de toute une culture très impressionnante. Ce qui me frappe, c’est la complexité des histoires et de leur construction, et aussi la noirceur, souvent loin du récit à l’eau de rose. Le photo-roman français, comme celui de mon souvenir, est en revanche un peu cucul la praline, un peu TF1… On en trouve encore aujourd’hui à dans certains titres de la presse dite “féminine” française (par exemple Nous Deux), mais c’est un peu la queue de la comète. »

Filippo : « En Italie, le photo-roman est né dans l’après-guerre en même temps que la bande dessinée, souvent dans les mêmes maisons d’édition. Le succès a été phénoménal et énormément de nouvelles maisons se sont créées, profitant du fait qu’il fallait très peu de moyens. Quelques unes ont survécu : Lancio avec Kolossal, Eura avec Lanciostory, Universo avec Grand Hotel… Mais ces magazines ont perdu en importance lorsque la télévision s’est généralisée, proposant des feuilletons du même type. »

- Nic Ulmi : Comment le roman-photo vient-il s’inscrire dans vos trajectoires artistiques ?

Dorothée : « Filippo est réalisateur, je suis photographe, nous écrivons les deux nos pièces de théâtre… Le photo-roman apparaît donc comme une chose à laquelle on devait finir par s’atteler à un moment ou à un autre dans nos parcours. D’ailleurs, lorsque les BM nous ont proposé cet atelier, nous étions en train de nous demander si nous n’allions pas emprunter la forme du photo-roman pour le rendu d’une résidence d’artistes à l’espace culturel Utopiana… Notre intérêt s’est encore renforcé lorsque nous avons commencé à regarder cette matière de près. Il y a un travail de montage incroyable entre les textes et les plans photographiques, qui se révèle très joyeux à retravailler. »

- Nic Ulmi : Que proposez-vous au public des BM ?

Dorothée : « Nous avons sélectionné des séquences dans des photo-romans existants et nous proposons aux participant-e-s de se les approprier en réécrivant les textes. Et puisqu’on se trouve dans des bibliothèques, nous suggérons que les déclencheurs de ces nouveaux récits soient à chaque fois un livre et une expérience particulière liée à ce livre. Par exemple : “Voilà pourquoi je n’aime pas Madame Bovary”… »

Filippo : « Le fait d’effacer les dialogues et de les réinventer nous reconnecte à l’origine du photo-roman. Celui-ci est issu du cinéma italien de l’après-guerre, où les dialogues étaient souvent écrits après le tournage, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas enregistrés en prise directe, mais ajoutés après coup avec le doublage. Dans ce que nous proposons, on trouve donc l’héritage de la technique de production de l’époque, et aussi l’envie de détourner cette matière pour raconter autre chose. Deux aspects qui m’intéressent sont le fait que le photo-roman raconte implicitement la lutte des classes, c’est-à-dire des histoires de riches et de pauvres, et qu’il montre des rapports entre les sexes où le machisme prend toute la place. C’est incroyable à quel point les questions du consentement et du pouvoir de l’homme sur la femme ne sont pas problématisées dans ces récits. »

Dorothée : « Ces dernières années, on a vu apparaître des réappropriations du photo-roman par des artistes (Clémentine Mélois est sans doute la plus connue en francophonie), qui subvertissent les valeurs véhiculées initialement par ces récits et les détournent en leur donnant un contenu politique. De notre côté, nous n’orientons pas les participant-e-s dans une direction ou dans une autre, mais nous proposons à chacun-e, à partir des images originales et de la diversité de documents qu’on trouve dans une bibliothèque, de chercher le mode de réappropriation qui lui convient. »

(1) Moins courant que « roman-photo », le terme « photo-roman » (ou « photoroman ») est pourtant également attesté en français, et plus proche du mot italien fotoromanzo.

- Avril 2022

« Spaghetti Bona Fide », une mise en scène conçue avec Dorothée Thébert pour le théâtre de Poche de Genève. – Le jeune auteur suisse-allemand Matteo Emilio Baldi serait presque capables de nous apprendre à réussir les pâtes aux oursins tout en déroulant un thriller comique entre politique italienne et Moka Express ! Dorothée Thébert et Filippo Filliger relèvent le défi et cuisinent des pâtes, montent une pièce et ganachent la politique italienne. – Articles dans La tribune de Genève, Le Temps, Le Courrier, RTS / culture, mais aussi à la radio dans Vertigo et sur Radiovostok.

- Février 2022

« Tisser du lien », un atelier organisée avec Dorothée Thébert dans le cadre de notre résidence à Utopiana. – Avec Ursina Ramondetto, artiste plasticienne qui associe le travail du fil à la connexion entre les personnes, nous tisserons une paroi végétale avec les herbes et les ronces du jardin, qui viendra compléter la silhouette de cabane que nous avons construit dans le jardin pour la nature pour qu’elle vienne à nous. En parallèle, nous fabriquerons également de petits objets de soin en laine et fils de broderie qui seront dédiés au jardin et accrochés à la cabane.

- Décembre 2021

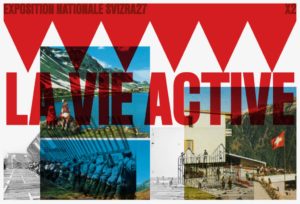

« La vie active », une Conférence organisée avec Dorothée Thébert dans le cadre de notre résidence à Utopiana. – Galliane Zamarbide et Daniel Zamarbide, membres de BUREAU (https://bureau.ac), sont invité-es à Utopiana pour présenter la VIE ACTIVE, leur proposition pour l’Exposition nationale de 2027. Ce projet, finaliste et développé durant un long processus de concours de plus d’une année, propose de revoir les notions d’identité nationale et le format même des expositions nationales. La présentation publique développera également le processus de concours, les échanges et les présentations qui ont alimenté l’évolution de la proposition. La VIE ACTIVE s’attache à transformer l’exposition nationale en prospective nationale à travers un gigantesque et réaliste processus de décision participatif. Ainsi la VIE ACTIVE désigne globalement les arts, les occupations, les métiers, les compétences, les savoirs et services pratiques, trop souvent méprisés ou déconsidérés, qui contribuent précisément à faire foisonner les mondes, à épaissir localement les territoires, à les entretenir et à les réparer. L’exposition nationale SVIZRA27 était donc saisie comme une formidable occasion pour explorer, promouvoir, et stimuler les initiatives locales qui façonnent des mondes aussi résilients et auto-soutenables que possible : de l’architecture permacole à l’agro-écologie et l’agroforesterie, en passant par les pratiques de convivialités et de partage des savoirs intergénérationnels aux échelles locales et biorégionales, et les pratiques de réparation, recyclage et de réemploi. En abordant de front les impasses environnementales, l’ambition de la VIE ACTIVE est de repenser l’interdépendance, qui fut à la base de la Confédération helvétique et de son imaginaire. L’exposition interroge aussi les authentiques conditions de la vertu de neutralité, autre étendard de la fédération, en montrant que celle-ci, loin de se décréter, se conquiert et se mérite à force de tissage, de soin, de travail et d’imagination collective. Leur hypothèse est que la Suisse, comme tous les territoires habités de notre planète, doit se mobiliser pour contrer les phénomènes d’érosion, d’aplatissement, de délocalisation et d’épuisement des territoires et de leurs ressources physiques, sociales et culturelles. Daniel et Galliane s’engagent à repenser l’héritage de pratiques et de modes de vie permis par l’exploitation extractiviste de la biosphère dans le contexte Suisse et en relation avec le monde. Non-retenu pour la réalisation, la VIE ACTIVE se confronte à une Suisse complexe et peu courageuse face à son futur, un pays qui se réfugie dans des « ludismes » anesthésiants, qui esquive des questions de positionnement politique et culturel face à des enjeux incontournables de notre contemporanéité.

- Octobre 2021

« L’amore a Nemi – notes pour un film », Halle Nord, Capsule 1.74, Genève. – Au départ de L’amore a Nemi, il y a la figure de Diane, la déesse protectrice de la chasse et de la fertilité, la gardienne de l’équilibre entre les cycles de la nature. Ensuite, il y a un voyage à Nemi, pour découvrir les traces du sanctuaire de Diane et raconter les évènements historiques qui ont mené à la disparition de son culte. Dorothée photographie et récolte des documents pour écrire un texte sur l’effondrement de notre société. Filippo filme cette recherche. Enfin, il y a l’amour, parce qu’en travaillant au milieu des ruines, la relation de Dorothée et Filippo devient de plus en plus intime. Ensemble, ils essayent d’inventer des rituels pour renouer avec la puissance de la déesse Diane.

« L’amore a Nemi – notes pour un film » dans le cadre de Nostalgies, exposition collective, Musée Forel, Morges. Le texte de Dorothée Thébert écrit pour le projet est publié dans un ouvrage collectif publié à cette occasion.

Diffusion de « Le génie du lieu », produit par le Labo, sur les ondes d’espace 2. Muni dʹune baguette de sourcier pour mesurer les énergies, Filippo Filliger retourne dans le Tessin qui lʹa vu grandir, jusquʹà la montagne de Monte Verità. Il aimerait, grâce à son voyage, soigner le spleen dans lequel il se trouve depuis la pandémie.

- Février 2021

Entretien avec Aurélie Dubois.

Aurélie : La semaine dernière, je suis passée par l’espace eeeeh ! pour voir votre processus de travail. J’ai découvert la grande table recouverte de livres, deux vestes tricotées accrochées au mur, une série d’exercices imprimés sur du papier fluorescent et dans le coin derrière une des grosses colonnes de l’espace, Filippo occupé à créer des sons sur un appareil surprenant composé de synthétiseurs aux lumières et fils colorés. J’imagine que la fermeture de l’espace au public a dû changer vos plans de résidence, comment la pandémie affecte-t-elle votre façon de travailler en ce moment?

Filippo : Concrètement, la pandémie nous a poussés à adopter des moyens très pauvres pour adapter notre travail aux conditions de production et diffusion actuelles. Les salles de théâtre ne sont plus ouvertes au public depuis plus de 180 jours et même ici, dans une galerie, les vernissages et les événements publics ne sont pas permis. À partir de là, on a dû inventer des moyens pour poursuivre notre travail dans la sphère publique et la résidence ici à eeeeh ! était une belle occasion. Nous développons ici une première étape de travail pour notre recherche autour du rapport au vivant, un projet qui se demande comment définir le sensible aujourd’hui.

Dorothée : Effectivement, cette pandémie a modifié beaucoup de choses. On va se retrouver à écrire notre prochaine pièce de théâtre dans un jardin dans le cadre d’une résidence à Utopiana, à Genève. L’expérience de mettre les mains dans la terre est à l’origine de nos réflexions et de notre recherche actuelle. Le jardinage est arrivé pendant le premier confinement. La relation à la terre et au vivant, on l’avait avant seulement dans nos pensées, puis ça s’est concrétisé, matérialisé. Notre recherche émane presque toujours de notre vie personnelle, de notre quotidien, de notre envie de comprendre le monde qui nous entoure. On vit et on réfléchit ensemble, en tant que couple aussi et ce qui nous arrive alimente directement notre pratique artistique.

A : Qu’est-ce que vous avez trouvé pour rendre ces contraintes constructives? Comment vous êtes-vous adapté?

F : Les conditions de travail à eeeeh ! sont quand même intéressantes malgré la fermeture parce que nous sommes en vitrine. On est face à l’espace public où l’on voit les gens déambuler et circuler. Ça nous a permis d’afficher les instructions pour réaliser un exercice par jour pour avoir un regard différent sur le monde qui nous entoure. Ainsi, certain.e.s passant.e.s nous communiquent leurs réactions à travers la vitre et d’autres poussent la porte pour venir échanger avec nous.

D : Être porté par l’espace public qui s’active devant nous tous les jours, c’est vraiment stimulant pour l’écriture. Mais surtout, l’incertitude liée à la situation nous a donné envie de réaliser un livre, un objet concret et fini à la fin des deux semaines de résidence.

F : En effet, rapidement, quand on a su que l’espace allait être fermé au public, on a approché les éditions Ripopée pour collaborer à la réalisation d’un livre. Il y a une belle complicité qui s’est créée avec les éditrices, Stéphanie Pfister et Jessica Vaucher. Comme on est privés de public, on a pensé à un livre ludique qui puisse créer des liens entre les gens, un peu comme dans nos spectacles précédents.

A : Vous annoncez prendre comme point de départ à votre recherche un projet antérieur que vous avez réalisé à partir de la « Déclaration des droits de l’homme » et un texte de Simone Weil. Comment articulez-vous ces objets de recherche à votre question sur l’enracinement, le rapport au vivant et la définition du sensible?

D : Dans la performance à l’origine du projet, nous écrivions la Déclaration des droits de l’Homme dans l’espace public, tout en demandant aux passant.e.s de nous aider, ce qui nous permettait de discuter avec elles.eux de la valeur de ce texte aujourd’hui. Cela donnait une sorte de radiographie de notre époque. En travaillant cette performance, nous avons découvert le texte de Simone Weil que nous avions envie de discuter avec des gens autour de nous.

F : Une des choses qu’on a mises en place ici et qui va nous accompagner tout au long de de notre recherche est une série de rencontres virtuelles avec deux ami.e.s de Montréal, Chiara Cavalli, philosophe, et David Guillemette, chercheur en histoire des mathématiques, au fil desquelles nous allons réfléchir ensemble à partir d’une série de textes. Hier, lors de notre première rencontre, nous avons donc parlé du texte de Simone Weil « L’Enracinement ou Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain ». Ce qui nous intéresse est de creuser les fondements de ce qui constitue le vivre-ensemble pour nous, humain.e.s, et, de manière plus large, le vivre-ensemble avec le vivant.

D : Une des choses qui nous intéresse dans ce texte, c’est que Weil déplace le discours sur l’autorité : au lieu d’avoir des droits, nous avons des devoirs. Par ailleurs, elle analyse la condition ouvrière et paysanne – qui sont à la base de la production – pour parler du travail, de la notion de spiritualité dans le travail et de ce qui nourrit l’âme.

F : À notre mesure, quand on se retrouve à jardiner, ce qui nous intéresse n’est pas strictement la production de légumes, mais la nature de la relation qui s’établit entre le travailleur et le vivant.

A : …la relation qui se crée par le geste et l’attention entre l’individu et son milieu.

F : Exactement, c’est toujours une praxis.

A : C’est intéressant de voir comment votre recherche est partie de questions politiques et sociales, où la notion de droit extraite de la « Déclaration » est prise comme le symbole de l’humain et ses relations hiérarchiques et d’autorité en lien avec l’administration de la vie sociale. Ensuite, par l’angle du travail, comme un entonnoir inversé, ça s‘élargit sur des questions beaucoup plus existentielles, soit la définition de l’humain par ses relations au vivant.

D : Effectivement. Ça fait déjà un certain temps que notre travail se concentre surtout sur les rapports que l’on entretient à l’altérité. L’hypothèse que nous émettons, à ce stade de notre recherche, c’est de situer une part de spiritualité dans la notion même de relation. Seul.e, on n’est pas grand-chose et c’est dans la relation à l’autre, à l’altérité et au vivant que notre existence trouve ses fondements.

F : En parallèle à cette recherche sur le sensible, on fait le constat qu’on vit dans un monde en ruine. Et pas seulement écologiquement. Les ruines sont relationnelles, politiques, sociales et concernent pratiquement tout ce qui compose le vivre-ensemble tel qu’il a été pensé depuis la modernité. Pour reprendre les idées de Simone Weil, aujourd’hui il y a beaucoup d’emplois qui se composent de tâches complètement dénuées de sens pour le.la travailleur.euse. C’est un constat d’échec, une sorte de ruine, quelque part. Et, nous, on se demande comment faire pour remettre du sens là-dedans.

D : Mais, nous ne portons pas un regard romantique sur les ruines. Hier, on discutait aussi d’un texte du dramaturge Lukas Barfüss qui parle du deuil et de comment s’est perdu le sens du rituel commun qui est de pleurer pour pouvoir passer à autre chose. C’est comme s’il fallait retrouver les larmes pour pouvoir penser à aller de l’avant. On voit un peu les ruines comme un terreau dans lequel on peut planter des graines pour faire pousser de nouveaux horizons.

F : Et on pense que ça peut être fait avec des récits. Face à ces éléments qui ont été vidés de sens, les récits permettent de faire renaître une certaine sensibilité.

A : Les questions de rituels et de récits font d’ailleurs échos aux pratiques artistiques. Comment réfléchissez-vous au rituel lorsque vous formalisez vos projets artistiques au-delà des questions théoriques?

F : En fait, on essaie de trouver des manières de faire travailler le public avec nous. La participation n’est pas obligatoire, mais la porte est ouverte à réaliser des actions en travail collectif. Ça donne lieu à des discussions improvisées qui sont à leur tour des déclencheurs narratifs. Pour l’instant, nos réflexions sur les ruines et l’enracinement par le sensible nous ont poussés à proposer une série de dix exercices à réaliser dans la ville pour activer les sens et éveiller un certain niveau d’attention et de conscience. Ce sont des petites expériences qui nous permettent de mettre en pratique nos idées avec le public.

A : Pour celles et ceux qui n’ont pas pu découvrir les exercices au fil des deux dernières semaines, qu’est-ce qu’on peut s’attendre à retrouver dans le livre édité avec Ripopée?

D : Il s’agit d’instructions pour une balade dans l’espace public, qui peut être faite seul.e. ou à plusieurs. Nous l’avons pensée pour être réalisée aussi bien dans une ville que depuis la campagne.

F : Et la publication contiendra aussi des dessins de Jules Ancion, un jeune homme passé par hasard dans la galerie, qui nous a proposé spontanément et joyeusement d’illustrer ces exercices. Malgré la situation sanitaire, notre présence dans l’espace eeeeh! à tout de même pu produire du hasard et de belles rencontres.